未来の「潮目」を予測分析する(IISIA研究員レポート Vol.33)

弊研究所が提供している会員制サーヴィスの一つである「Mr.潮目」は向こう100日間の「株価」やその他の銘柄(ドル円、金、原油など)の動きや転換点を予測分析するものだ。

過去250日間の価格の変動データからその銘柄が持つリズムを数量化・可視化するツールを用いて未来分析している。(弊研究所のアライアンス・パートナーである(株)フィナンシャルテクノロジー&リサーチが開発)

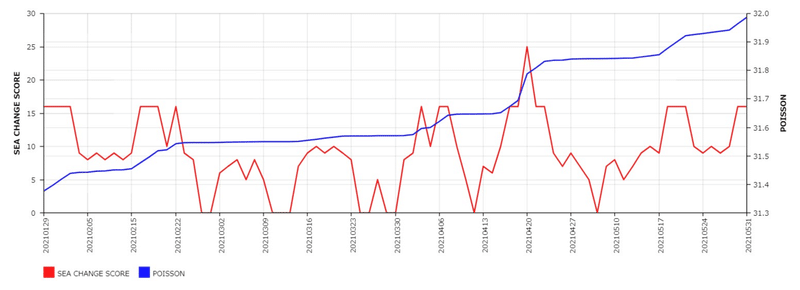

過去1か月の事例で見てみるならば、2月第1週目(2/2付)に「Mr.潮目」は「日経平均株価が2月中旬、より具体的には2月15日頃から22日向けて高値で堅調だが、その後2月26日から3月1日、3月10日、3月25日、3月30日の弱い保合いを経て反発する可能性」を示唆していた。

(図表:2021年1月末から5月末までの日経平均株価の予測チャート)

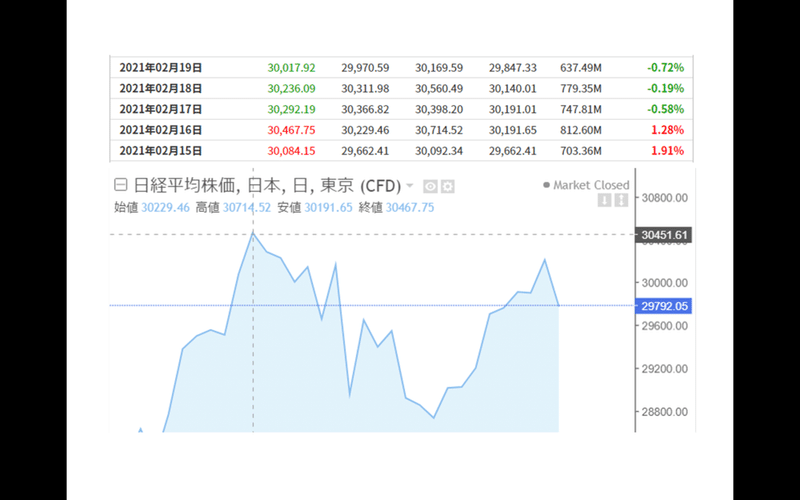

そして、2月16日に日経平均は高値を付けた。

(図表:2月中旬の日経平均株価の過去データとチャート)

(出典:Investing.com)

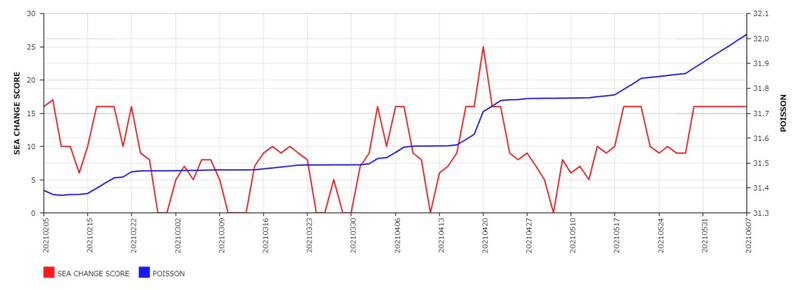

翌週の2月第2週目(2/9付)に「Mr.潮目」は「3月1日頃に底値の潮目を形成する可能性」を示唆した。「2月における日本株が当初の分析よりさらに積極的な意味での『株高』となる可能性が高い」としつつも、これとは好対照で「3月に入ると下落」の予兆が見られたのである。

(図表:2021年2月上旬から6月上旬までの日経平均株価の予測チャート)

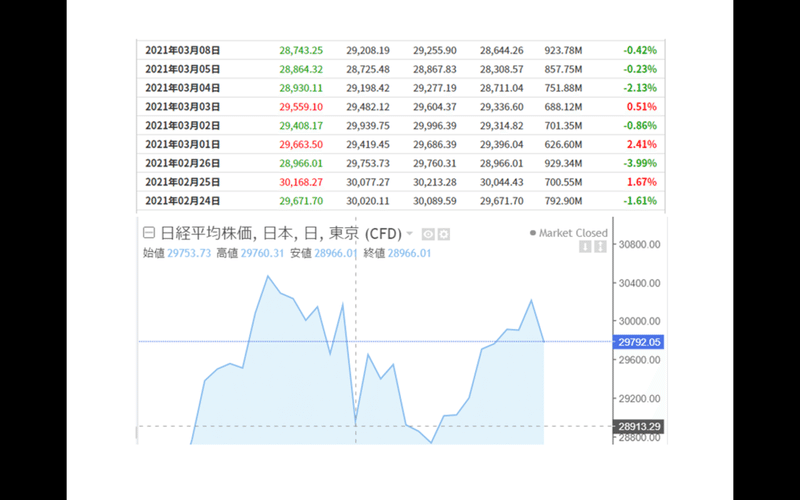

そして実際の「日経平均株価」は3月1日(月)の「営業日」としては「前日」にあたる2月26日(金)に「底値の潮目」をつけた。3月中の日経平均株価は、月末までは保合いの展開だ。

(図表:2月下旬の日経平均株価の過去データとチャート)

(出典:Investing.com)

経済環境・社会環境や地政学的な大きな変化が突然起こり、相場の将来予測が全く外れることがある。それは投資をしている誰もが経験することである。

「Mr.潮目」でも出てきた「チャート」からいきなり読むわけではない。まず初めに「相場想定」が必要である。「今どういう環境にあるのか」ということをまず読む。今は「上げ」トレンドなのか、あるいは「横這い」トレンドなのか、「下げ」トレンドなのか。その「読み」に「潮目」を重ねる。なぜなら「Mr.潮目」のチャートだけでは「トレンド」は見えないからだ。

市場は生き物であるため時間の経過とともに「潮目」の内容も変わるところも当然ある。したがって「Mr.潮目」も「定点観測」を続け、毎週アップデートをすることで予測分析の精度を上げていくのである。

100パーセント完璧な将来予測ツールは存在しない。それを補助ツールとして「Mr.潮目」が示す「未来の“潮目”」を念頭に世界の動きを観察し予測分析することによって「情報リテラシー」を上げていくのである。

グローバル・インテリジェンス・ユニット Senior Analyst

二宮美樹 記す

プレミアム・サーヴィス第3弾“上方・下方リスク”分析サーヴィスについて詳しくはこちら

※本コラムは、特定の銘柄、その売買を推奨するものではございません。

※投資はご自身の判断と責任で行ってください。

海に眠るニッケルは我が国の救世主となるのか?

中国勢の青山集団(Tsingshan)が自動車メーカーに安価でクリーンなニッケルを供給するという計画を公表した(参考)。

(図表:ニッケル)

(出典:Wikipedia)

ニッケルは電気自動車(EV)に使われるリチウム電池の原料であり、EV車の普及に向けニッケルの需要が高まっている。これに伴いニッケル鉱山の周辺では廃棄物の流出といった環境悪化が懸念されている。

こうした状況を受け米系“越境する自動車事業主体”の雄であるテスラ社は昨年(2020年)、環境への影響を抑え、かつ効率的にニッケルを採掘する企業と「巨大な契約」を結ぶと発表した。上述の中国勢の青山集団による計画はこうした動きを受けたものであった。

これにより投資家が追加供給を織り込んだためニッケル価格は過去10年間で最大の低迷となった。

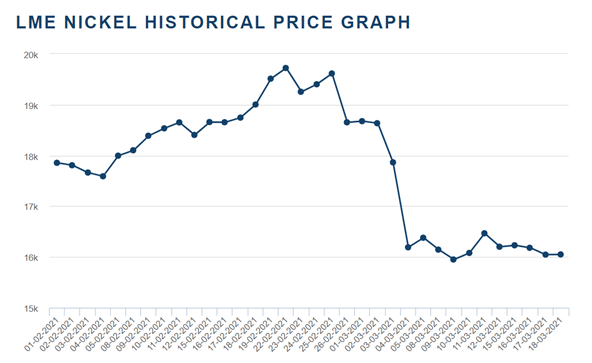

(図表:LME(ロンドン金属取引所)3か月先物価格/ニッケル)

(出典:LME)

ニッケルは産出国が偏在しており、主たる鉱石産出国はフィリピン勢、ロシア勢、カナダ勢、オーストラリア勢、ニューカレドニア勢、インドネシア勢、中国勢である(参考)。

しかし実は産出されるすべてのニッケルがリチウム電池に使われるわけではない。世界で生産されるニッケルのうち半分を占めるフェロニッケルやニッケル銑鉄といった低品位ニッケルはリチウム電池には適さない(参考)。

中国勢に次ぐニッケル消費量でありニッケルを含むレアアースのほとんどを輸入に頼る我が国にとってニッケルの確保は今後の自動車産業を占う急務である。

ここで注目したいのが海洋鉱物資源である。

海洋鉱物資源は大きく4つに分けられ(海底熱水鉱床、コバルトリッチクラスト、マンガン団塊、レアアース泥)、このうちコバルトリッチクラスト及びマンガン団塊にはニッケルが含まれる(参考)。

マンガン団塊についてはすでに1970年代ごろには我が国を含む国際団体及びフランス勢と我が国の私企業により採掘及びそこからのニッケル抽出に成功していた。当時はニッケルの産出量が十分であったことからこれまで商業化されていない技術であるが、住友金属鉱山(5713)は当該研究を継続してきている。

更に昨年(2020年)7月には独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)が世界で初めてコバルトリッチクラストの採掘試験に成功した(参考)。

南鳥島南方の排他的経済水域に位置する拓洋第5海山平頂部にはニッケルが我が国の年間消費量の約12年分存在することが同機構の調査により推測されている。

我が国は世界第6位の領海・排他的経済水域を持つことから、同地域以外にも海洋鉱物資源が存在すると見られている。

我が国の資源が通常の鉱山資源ではなく海洋鉱物資源として存在することから、“世界に遅れて”これを採掘していくことになると考えられる。

ニッケル獲得競争がますます激化する中でこうした採掘の遅れがむしろ価格等の面で有利になる可能性を中心に、引き続き注視していきたい。

グローバル・インテリジェンス・ユニット リサーチャー

佐藤 奈桜 記す

エボラ出血熱”再燃”とワクチン開発の闇(IISIA研究員レポート Vol.32) ブログ

これまでに少なくとも18人が発症、9人が死亡しているという。

エボラ出血熱と言えば去る2013年から2016年の間にリベリアやシエラレオネをはじめとして西アフリカで1万人以上の死者を出した流行は記憶に新しい。

実は今次エボラ出血熱の感染拡大が5年前までの流行の際に感染した人から広まっているのではないかと言われている(参考)。ギニア勢で流行しているエボラウイルス株が2013年~2016年に流行した際のものとほぼ同じであることがゲノム解析で判明したのである。

これまで主張されてきたように野生動物から人間へと種を超えて感染した際にエボラ出血熱として致死率の高い病気となるという説では、ウイルス株が5年前のものとほぼ同じものとなる可能性は低い。

このことから今回の感染は前回の流行の際に生存した人の中で眠っていたウイルスから始まっているのではないかと考えられているのである。

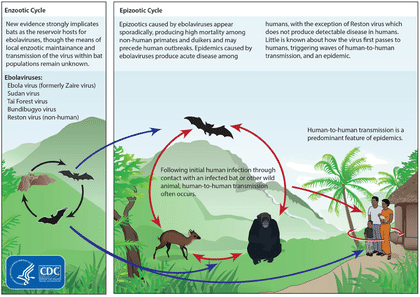

(図表:エボラウイルスのライフサイクル)

(出典:Wikipedia)

エボラ出血熱はいまだ有効な治療法が確立しておらず、その治療は対処療法に限られている。こうした中でギニア勢において先月(2021年2月)、医療従事者に向けたエボラ出血熱に対するワクチン接種が始まった(参考)。同国勢のラマ保険相は「6週間でエボラ出血熱を根絶できる」と述べている。

そもそも感染症に対する治療薬やワクチン開発には大手製薬企業は消極的な傾向にある。

例えばガン関連市場などに比べ、感染症では流行が終息すれば投資も下火となり、またウイルスがなくなれば臨床研究も困難になるためである。過去にはSARSの流行時などにワクチン開発に着手したものの臨床試験の段階で感染者がいなくなってしまったという事例もある(参考)。エボラ出血熱に対する治療薬やワクチンも2016年の段階で同様の経過を辿った。

(出典:Wikipedia)

こうした点に鑑みれば、前回の流行時と「ほぼ同じ株」を持つエボラウイルスの流行は、当該ウイルスに対する治療薬やワクチン開発をしていた会社にとってはある種“朗報”ともなろう。

前回の流行時にある程度、効果が検証されていた候補治療薬としてはブリンシドフォビル(米・シメリックス社)、ファビピラビル(富士フィルムホールディングス傘下の富山化学工業(4518))、TKM-エボラ(ファーマシューティカルズ社)、MB-003(米・マップ・バイオファーマシューティカル社)、BCX4430(米・バイオクリストファーマシューティカル社)、AVI-7537(米・サレプタセラピューティクス社)がある。また候補ワクチンとしてもNIAID/GSKエボラワクチン(米国アレルギー感染症研究所(NIAID)とグラクソ・スミスクライン社(GSK)による共同開発)、Newlink/Merckエボラワクチン(カナダ国立微生物学研究所公衆衛生局(PHAC)が開発、米・ニューリンク・ジェネティクス社(現在はメルク社)が製造)、エボラΔVP30ウイルスワクチン(東京大学、米・ウィスコンシン大学及び米国国立衛生研究所(NIH)による共同開発)がある。

エボラウイルスについては弊研究所が指摘してきた通り、「コースト計画」との関連が注目される(詳しくは「IISIAマンスリー・レポート」2014年11月号参照)。

エボラウイルスはアパルトヘイト下で作られ、撒かれたものであるというのである。

こうした点からすれば、今次エボラウイルスの流行において―これまで言われてきたような野生動物からの感染では説明がつかない―ほぼ同一の株による感染は「生存者の中で5年ものあいだ眠っていた」とするよりもより明白な、そもそも同じウイルスが再度拡散されていると捉えるのが妥当ではないか。

エボラウイルスに対する治療薬やワクチン開発をしていた企業は上述の通り米国勢、カナダ勢及び我が国に集中している。今回のエボラ出血熱の流行により一旦はストップしていた臨床研究が再開され、治療薬やワクチンが「完成」するのだろうか。

エボラ出血熱の致死率は50パーセントから90パーセントとも言われる。

治療薬やワクチンによりエボラ出血熱は流行のサイクルがしばしば巡ってくる「死なない」感染症となっていくのだろうか。引き続き注視してまいりたい。

グローバル・インテリジェンス・ユニット リサーチャー

佐藤 奈桜 記す

世界規模で過熱する「アボカド市場」の光と陰

国際マーケットにおける価値の高さからアボカドは「グリーン・ゴールド(緑色の金)」とも呼ばれている。

世界のアボカド市場規模は昨年(2020年)パンデミックの影響によって140億ドルにとどまったものの今年(2021年)は190億ドルまで回復し、来る2027年には195億ドルに達すると予測されている。

(図表:アボカド)

(出典:Wikipedia)

国連食糧農業機関(FAO)は2029年までにアボカドの生産量が2009年の2.5倍以上になると予想している。この成長ぶりの主な原動力は世界的に旺盛な需要と有利な輸出単価だ。これが主要生産地と新興市場の両方で大規模な土地拡張の投資を刺激している(参考)。

アボカド生産はごくわずかな地域や国に集中している。上位10か国で世界の生産量の8割以上を占め、生産量の約7割が中南米やカリブ海地域に集中している。

世界最大の生産国で数十億ドル規模のアボカド産業を持つメキシコでは、ビジネス・ポートフォリオの多様化を図る麻薬カルテルまで同産業に参入し、現在では十数の犯罪グループがアボカド取引の支配権を巡って争う事態にまで発展している(参考)。

アメリカに輸入されているアボカドの10個中9個がメキシコ・ミチョアカン産だが現在この州の経済を動かしている貴重なコモディティ(商品)はマリファナでも覚せい剤でもなく、アボカドである。

世界的な需要が価格を上昇させ、南アフリカ、メキシコ、ニュージーランド、スペインにおいて現在アボカドの組織的な窃盗が絶え間なく続いているのである(参考)。

アフリカで圧倒的シェア(4.8万トン)を占めている南アフリカでは、アボカド栽培に人工知能(AI)を活用している。何十年にも渡りアボカドの栽培方法は生産農家の直感や経験に頼ってきたが、AIによって「先回り(proactive)」して作れるようになった。南アフリカの農家にとって最大の課題の一つが「天候」だったが熱波の到来も予測することが可能になった(参考)。南アフリカのアボカド農家の75%も組織犯罪の被害を受けた。

アジアにおけるアボカドの需要も増加している。2010年に中国は2トンのアボカドを輸入した。その6年後には2万5千トン、2020年は6万トンになった。

アジアにおける需要増に備えてニュージーランドでは酪農場をアボカド果樹園に変える農家も増えている。あるシーズンには酪農場(daily farming)の1ヘクタール当たりのリターンが1935ドルだったところ、アボカド果樹園のリターンが1ヘクタールあたり約3万ドルのリターンだったこともある。2030年までにニュージーランド・アボカドは2億8000万ドルの純売上を達成することを目標にしている(参考)。

栽培条件がみかん畑と似ているアボカドは日本のみかん産地でも栽培されている(参考)。現在のシェアは1位の和歌山県が81パーセントを占め、2位は愛媛県が18パーセントとなっている(参考)。

(出典:Wikipedia)

アボカドの発祥の歴史は実は正確には分かっていない。人々がアボカドを食べていたという最も古い証拠として1万年前の中央メキシコのプエブラ(Puebla)の入植地のものがある。

アボカドがアメリカに広まったのは1800年代後半だが、ほとんどのアメリカ人が1980年代に入るまでアボカドの存在を知らなかった。それが1994年の北米自由貿易協定(NAFTA)によってメキシコからのアボカドの輸入が自由化され、さらにはメキシコ人がアメリカに住むようになったことでアメリカにおけるアボカドの消費量は急上昇した。1994年当時一人当たり年間500グラム以下だったアメリカ人のアボカド年間消費量は今では3キロ以上となっている。

トランプ前米大統領は在任中NAFTA(北米自由貿易協定)のことを「史上最悪の取引(ディール)」と呼んでいたが、アボカドに関していえばアメリカはNAFTAの恩恵を存分に受けている。2016年の調査によればアボカドのサプライチェーンは米国で約19,000人の雇用を創出し、国民総生産(GNP)に22億ドル以上のプラスとなったのだ(参考)。

過熱する世界のアボカド市場がどこまで進むのか引き続き注視して参りたい。

株式会社原田武夫国際戦略情報研究所(IISIA)

元キャリア外交官である原田武夫が2007年に設立登記(本社:東京・丸の内)。グローバル・マクロ(国際的な資金循環)と地政学リスクの分析をベースとした予測分析シナリオを定量分析と定性分析による独自の手法で作成・公表している。それに基づく調査分析レポートはトムソン・ロイターで配信され、国内外の有力機関投資家等から定評を得ている。「パックス・ジャポニカ」の実現を掲げた独立系シンクタンクとしての活動の他、国内外有力企業に対する経営コンサルティングや社会貢献活動にも積極的に取り組んでいる。

グローバル・インテリジェンス・ユニット Senior Analyst

二宮美樹 記す

CBD(カンナビヂオール)が「市民権」を得る日 (IISIA研究員レポート Vol.31)

フランス勢において「大麻」(cannabis)入りワインが登場し、ちょっとした物議を醸している。

ボルドー在住で28歳の起業家ラファエル・ドゥ・パブロ(Raphaël De Pablo)が作った「Burdi W」というワインである。「大麻」由来のリラックス効果のある「CBD(カンナビヂオール)」が250mg含まれている(参考)。

ただし同国の法律では麻の繊維と種子の栽培と販売のみが認められており、植物の葉や花の採取は禁止されている。そのため現時点では完成品は「ワイン」としては法的には認められない。

しかし欧州勢(EU)における「大麻」を取り巻く法律は進化している。欧州連合司法裁判所(CJEU)は昨年(2020年)11月19日(ルクセンブルグ時間)「商品の自由な移動」の名の下にフランスにおける「CBD(カンナビヂオール)」の禁止は違法であるとの判決を下した(参考)。

(図表:麻の花冠)

(出典:Wikipedia)

「大麻」(cannabis)」とは麻の花冠、葉を乾燥または樹脂化、液体化させたものを指す(参考)。

「大麻」を構成する物質「カンナビノイド(cannabinoids)」の一種である「CBD(カンナビヂオール)」には神経作用はあっても毒性も多幸感もなく「ハイ」になることはない。しかし炎症や痛みを和らげる効果があるとされている。そのため「CBD(カンナビヂオール)」は向精神作用を伴わない新たな治療法として注目されているのだ。

昨年(2020年)のパンデミックの真っ只中の米国勢において「大麻」が記録的な売上を上げた(参考)。特に2018年に工業用麻(industrial hemp)を合法化する米国農業法案が可決されたことが大きい(参考)。世界の「CBD(カンナビヂオール)」オイルの市場規模は2027年までに240.8億ドルに達するとも予想されている(参考)。

米国勢だけに限らない。英オックスフォード大学も1236万ドルの医療用「CBD(カンナビヂオール)」の研究プログラムを開始することを発表した。

2019年に欧州勢(EU)の34の「CBD(カンナビヂオール)」のスタートアップ企業が受けた投資も記録的なレベルとなっている(計1億2850万ドル)。この旺盛な投資の原動力となっているのが「規制緩和」だ。同年にルクセンブルクが欧州勢(EU)で初めて「嗜好用大麻」を合法化する意向を表明したことで勢いを増した(参考)。

大麻や大麻を原料とした製品を製造・販売する企業はこの5年間でかなり人気が高まっているだけでなく、一部の投資家や起業家にとっては金鉱となっているのだ。

米国勢における「大麻」禁止の始まりは1930年の連邦麻薬局(Federal Bureau of Narcotics)設立である。ハーバート・フーヴァー米政権下で設立され、ハリー・J・アンスリンガー(Harry J. Anslinger)が初代長官となる。

この時期「大麻」の危険性と人種差別を煽るプロパガンダ、いわゆる「ヒステリー・キャンペーン」が米メディアで繰り広げられ、アンスリンガーはそれを利用して大麻(マリファナ)との全面戦争を展開した(参考)。

(図表:ハリー・J・アンスリンガー)

(出典:Wikipedia)

ところが近年に入り米国勢における「大麻」のトレンドが一転する。2014年に米コロラド州で従前から認められていた「医療用大麻」を越えて、「嗜好用」の大麻の販売制度がスタートする。これが他州にも広がった(参考)。

2017年には世界保健機関(WHO)が「CBD(カンナビヂオール)」は純粋であれば人や動物にとっても安全で、依存症や乱用を引き起こす可能性はないという報告書を発表した(参考)。

さらに米国立衛生研究所(NIH)は1,500mgの「CBD(カンナビヂオール)」を最大4週間、毎日口から摂取しても安全だとした(参考)。

「CBD(カンナビヂオール)」は免疫系に影響を与えることを示唆する研究も出ている。具体的には抗炎症作用があり「免疫抑制剤」(参考)や「免疫調整剤」(参考)として機能するというものだ。

特に今次パンデミックによって米国における「CBD(カンナビヂオール)」への期待は益々高まっている。

世界保健機関(WHO)はCOVID-19の重症患者に対してコルチコステロイド投与を推奨している(参考)。これに対して「CBD(カンナビヂオール)」はステロイドの天然の代替品として研究されており、副作用なしに同様の効果をもたらすと考えられているのだ(参考)。

それでも、その効用についてはまだ研究が十分とは言えないのが実態である。にもかかわらず、米国勢における「CBD(カンナビヂオール)」に対する一般評価は独り歩きしているように見える。今年(2021年)1月に米国人5千名の一般市民を対象にした調査では「免疫力」を高めるのに重要な食品として「CBD(カンナビヂオール)」が「ビタミンC」「ビタミンD」「プロバイオティクス」「亜鉛」などに続いて7位に挙がった。

(図表:健康食品)

(出典:Wikipedia)

そんな中、米投資家の間では「マリファナ界のファイザー」となり得るヴェンチャー企業が存在するとも言われている。大麻の葉を1枚も育てることなく、純度100%の「CBD(カンナビヂオール)」を大量生産できるという画期的な技術に特許が下りる可能性が高いという(参考)。

バイデン新米政権発足直後の今年(2021年)2月1日、民主党上院議員が年内に大麻改革法案の可決を目指すと発表した(参考)。この発言は「合法大麻」に対する国民の支持が高まっていることを受けてのものだ。昨年(2020年)11月に行われたギャラップ世論調査では過去最高となる米国人の68%が大麻合法化を支持したのだ(参考)。

「大麻」について第二次世界大戦後にその規制をリードしたのは米国勢である。しかし事もあろうにその米国が今、グローバル社会をリードする形で今度は「大麻合法化」に向けて動き始めている(参考)。このような動きが推し進められる背景には何があって、本当の目的は何なのか。

今次パンデミックでのコロナ・ワクチンを巡り、欧米、中国、そしてロシアの間におけるマーケット争奪戦が加速している。

「免疫力」という次のパンデミックに向けた切り札として「CBD(カンナビヂオール)」が市民権を一気に得る可能性も考えられる。

「CBD(カンナビヂオール)」を巡る世界規模の展開に引き続き注視したい。

グローバル・インテリジェンス・ユニット Senior Analyst

二宮美樹 記す

拡大するキャビア市場に我が国が躍り出る日

中国でキャビアの生産量シェアが急増している旨報道されている。

中国では2003年ごろからチョウザメの養殖が開始され、現在では世界のチョウザメ養殖場の半分以上、キャビア生産量の30パーセント以上を同国が占めている(参考)。

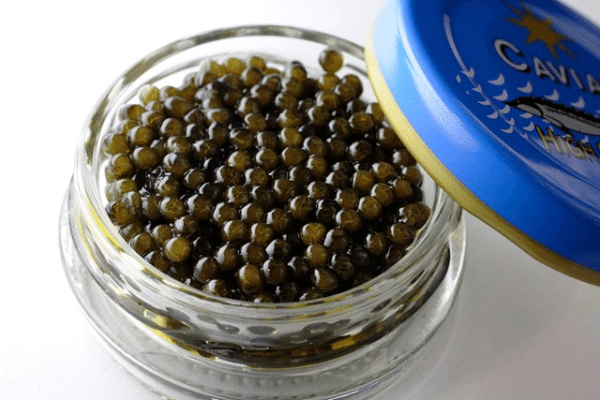

(図表:キャビア)

(出典:Wikipedia)

キャビアはカスピ海に面したロシアが主な産地として知られ、フォアグラ、トリュフとともに世界三大珍味に数えられてきた。

しかしソ連崩壊後のロシアではキャビアの親であるチョウザメの管理体制が崩壊して闇市場での流通が激増したことにより絶滅の危機に瀕したため去る2006年にワシントン条約によりカスピ海産キャビアの国際取引が当面禁止されることとなった。これによりキャビアの値段は高騰し、養殖キャビアの生産も世界各地で行われることとなった。

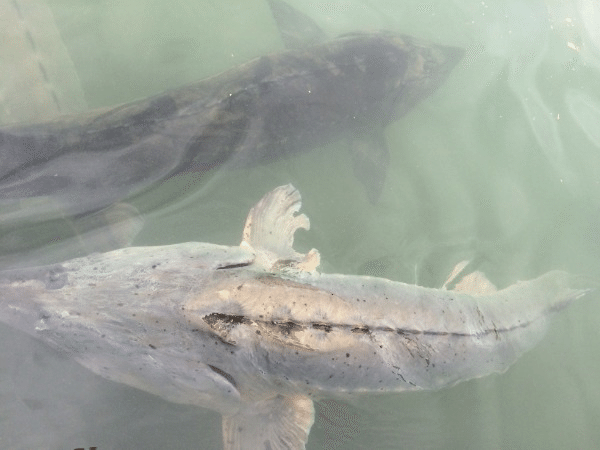

(図表:カルーガ(チョウザメの一種))

(出典:Wikipedia)

こうした中キャビア市場で躍進しているのが中国産キャビアなのであるが、実は日本でもチョウザメの養殖及びキャビアの生産は行われている。

国内におけるキャビア生産の動きとしては北海道美深町(美深キャビア)、茨城県つくば市(下町キャビア)、岐阜県高山市(奥飛騨キャビア)、和歌山県新宮市(近代キャビア)、香川県東かがわ市(生キャビア)、高知県高知市(よさこいキャビア)、岡山県新見市(新見産フレッシュキャビア)、島根県邑南町(ベステルキャビア、アムールキャビア)、広島県広島市(生キャビア)、宮崎県(宮崎キャビア1983)などがある(参考)。

養殖技術の進歩も目覚ましい。例えば「美深キャビア」(北海道美深町)は、同町が1983年からチョウザメの養殖に取り組み1993年に初めて採卵に成功したものの産量が少なく、今年(2021年)1月22日に初めて商品化された(参考)。

一方宮崎県では北海道美深町と同じ1983年にチョウザメ養殖を始め、2004年に国内初の完全養殖に成功した後、去る2013年には「宮崎キャビア1983」として販売を始めた。既に海外への輸出も始まっている。「日本産キャビア」は養殖キャビアシェアで世界一を占める中国勢にも輸出されその品質が評価されており、同県では輸出に向け品質の良い「日本産キャビア」として国内の他の産地との連携の動きも進められている(参考)。

アメリカではキャビアの消費が増加しており、去る2019年11月までの1年間でキャビアの輸入額も16億9000万米ドルと前年に比べ3.5パーセント以上増加している。

「日本産キャビア」は拡大するキャビア市場に進出していくこととなるのか、引き続き注視していきたい。

株式会社原田武夫国際戦略情報研究所(IISIA)

元キャリア外交官である原田武夫が2007年に設立登記(本社:東京・丸の内)。グローバル・マクロ(国際的な資金循環)と地政学リスクの分析をベースとした予測分析シナリオを定量分析と定性分析による独自の手法で作成・公表している。それに基づく調査分析レポートはトムソン・ロイターで配信され、国内外の有力機関投資家等から定評を得ている。「パックス・ジャポニカ」の実現を掲げた独立系シンクタンクとしての活動の他、国内外有力企業に対する経営コンサルティングや社会貢献活動にも積極的に取り組んでいる。

グローバル・インテリジェンス・ユニット リサーチャー

佐藤 奈桜 記す

知られざるマイクロ波の世界―殺人光線か次世代エネルギーか?(IISIA研究員レポート Vol.30)

米国勢の中央情報局(CIA)が昨年(2020年)末にマイクロ波攻撃の疑いに対処するためのタスクフォースを開始した旨“喧伝”されている(参考)。

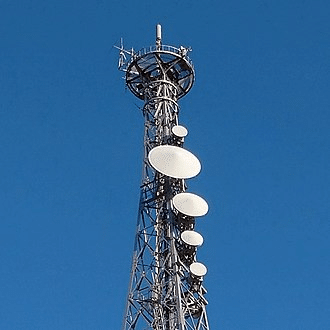

(図表:マイクロ波を利用した多重無線通信設備)

(出典:Wikipedia)

マイクロ波を人体に対して照射すると不安や恐怖といった精神的症状やめまい、強い倦怠感、吐き気、不眠といった身体的症状をもたらすことができる。

マイクロ波は容易に建築物などを透過するためアンテナなどを用いて広範囲を照射することができ、さらに照射された個人や集団は必ずしも照射されたことに気がつかないため兵器としての利用可能性が取り沙汰されてきた。

去る2016年にはキューバ勢に駐在していた米国勢外交官とその家族及びCIA職員ら44名が頭痛や吐き気、耳鳴りといった症状により帰国することとなり、翌年(2017年)にも中国勢の広東省にある米国領事館において外交官とその家族15名に同様の症状が現れ帰国することとなった。これらの症状は「ハバナ症候群」と呼ばれその後報道が途絶えていたものの、昨年(2020年)末、米国科学アカデミーが「ハバナ症候群」について「指向性」エネルギー兵器であるマイクロ波を使用した可能性及びロシア勢においてこの種の研究が行われていることを指摘した(参考)。

更に昨年(2020年)11月には中国勢がインド勢との国境を巡る“角逐”においてマイクロ波兵器を利用した旨、英国勢が“喧伝”していたのである(参考)。

米国勢が今次タスクフォースを開始した背景には中国勢との将来的な“角逐”があるのだろうか。

これに関連してもうひとつ注目したい動きがある。

今次タスクフォースの開始が報じられた前日、(2021年)2月24日付のThe Jerusalem Post誌で米国防総省が宇宙太陽発電システムのプロトタイプのテストに成功した旨“喧伝”されていたのである。

宇宙太陽発電システム(SSPS)は1968年に米国勢のPeter. Glaser博士により提唱されたもので、宇宙空間で太陽エネルギーを集め、そのエネルギーを電気に変換し地球上に伝送するシステムである。そしてこの電気エネルギーを地球に向けて伝送する際、電気エネルギーは一旦マイクロ波に変換され地球上に設置した受電アンテナ(レクテナ)で受け取った後で電力に再変換するのである(参考)。

この構想が第1次オイル・ショックの後に特に注目を集めたことに象徴されるように化石燃料に頼らないエネルギー確保策として捉えられた。

しかし財政上の問題や政策上の方針により国としての継続的な研究を行っているのは現在では我が国のみであるとされていた(参考)。

今次「マイクロ波攻撃」、それも中国勢がそれを実用化したというニュースの“喧伝”のタイミングで表立って宇宙太陽発電システム開発を進めてこなかった米国勢がそのテストに成功していたという点に鑑みれば、マイクロ波攻撃に対するタスクフォースはむしろ、この宇宙太陽発電システムの実用化にあたり健康被害が確認された際の対応として開始されたものとも考えられる。

米国勢を中心に宇宙太陽発電システムの実用化とその裏での健康被害が多発することになるのか。引き続き注視していきたい。

グローバル・インテリジェンス・ユニット リサーチャー

佐藤 奈桜 記す